|

|

|

巴賽人聚落

台灣北部巴賽人的聚落根據西班牙人的記載包括Quimaurie﹑ Taparri與St,Jago 三個族群。到了荷蘭時代的戶口調查讓三個巴賽人聚落有更清晰的面貌。 在荷蘭戶口表,無論是今基隆灣的 Quimaurie、萬里鄉到金山鄉海岸的 Taparri,或貢寮鄉雙溪流域的 St. Jago,雖然都可以比對為漢文獻中的大雞籠社、金包里社與三貂社;但包括文獻描述或考古遺址資料,卻顯現這些社其實包含四至五個以上的小村落。Quimaurie/大雞籠社、Taparri/金包里社、St. Jago/三貂社,事實上分別是數個自然村的集稱。 (註1) Quimaurri 和 Taparri在生活習俗和特徵等方面沒有顯著的差異,只是分住在不同的地方而已,不過他們彼此之間的關係並不友善。(註2) Taparri原來住在雞籠島上,因為西班牙人來被驅往北海岸,因此與西班牙人關係不睦,(註3) Quimaurri原來居住於沙灣,與西班牙人沒有矛盾,所以成為西班牙人的幫手,取代Taparri在島上的地位,這使得Quimaurri和Taparri站在不同的立場。

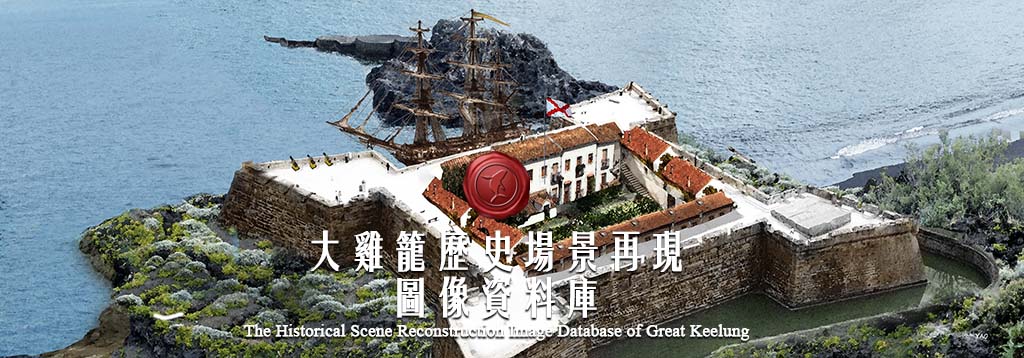

翁佳音在《大臺北古地圖考釋》對此有較詳盡的解說: 此處的Quimaurris似應為艾基水神父報告中所說原來居此的Taparri人而非後來由沙灣遷來此的Quimaurri人,而且翁佳音認為Quimaurri位置在今日的基隆市仁愛區。(註4) 不過由於不是所有學者都同意,而且此非本論文之重點,所以略過不提,總之與西班牙合作的巴賽人很快就學會西班牙語與接受天主教,成為極佳的通譯人才與得力助手。 但是善於算計與交易的巴賽人在荷蘭人入侵時卻保持中立,等待投靠新的贏家,充份展露商人特點。(註5) 道明會修士Esquivel Jacinto(中譯名「艾基水」,或譯「耶斯基佛」)就曾評價Quimaurri的住民無農業,製作工藝品販賣,並往來其它村落幫忙蓋房子,會打劫商船,有海盗之名,個性很狡猾,沒有其他部落那樣老實與善良的品性。(註6) 雞籠島上的Quimaurri聚落約有150幢房舍。巴賽人的建築可能接近南島民族的干欄屋形式,由於巴賽人對於航海與船的運用,以及當時雞籠平地非常有限,此干欄屋是否類似沙巴的傳統建築將部份高架於水上?由於赤道附近颱風較少,架於水上的干欄屋比較容易存在,像雞籠常有颱風侵襲,巨浪對於架於水上的干欄屋能產生摧枯拉朽的破壞,所以未必適合。根據國立台北藝術大學文化資源學院、建築與古蹟保存研究所張譽耀之碩士論文「從大雞籠社、聖薩爾瓦多城到社寮島」之研究指稱: 依現有之資料看來,就型制之變遷而言,由於資料不足尚無法判斷其變遷。建築類型方面則推測至少應有居住及交通等二種類型。形式方面整體巴塞族之建築形式應是以木造矮干闌式建築為主,但若考略及本研究空間範圍之氣候以及其面海之地理形勢等因素,是否大雞籠社之主要建築形式,亦是如此的是以木造矮干闌式建築為主?則尚有待進一步的史料發現,目前尚無法判斷。(註7) 根據巴賽族後裔潘江衛稱,當年巴賽族在和平島有石板屋,此點存疑。因西班牙時代缺乏石材,連西班牙人的住宅與部分堡壘都不得不用木材建造。至少在西班牙占領時期所見原住民巴賽人所住為木造房舍。 巴賽(或馬賽)在台灣做為地名至今尚存,蘇澳港旁邊的村落名「馬賽」,根據《噶瑪蘭志》的記載: 馬賽莊乃當日淡水流番之所居,而民人近亦耕種於其地焉。(註8)

|