|

|

|

漢人聚落與媽祖廟

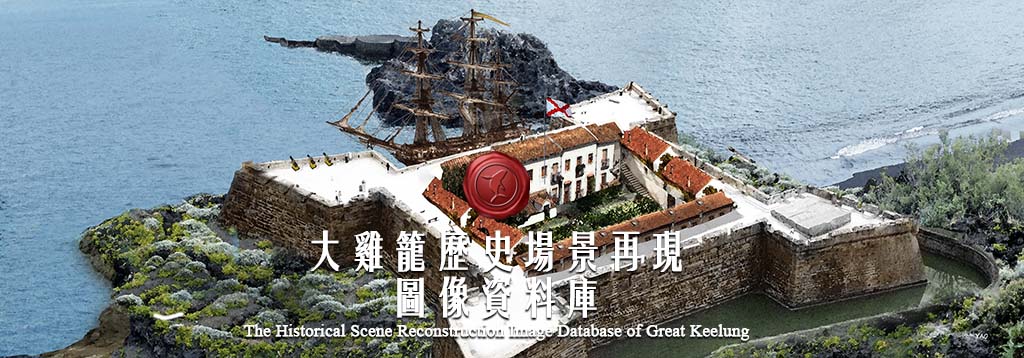

在西班牙人佔領雞籠之前,漢人就已經來雞籠、淡水與原住民交易而暫時停留是可以確定的,但是否有長住的聚落呢?黃麗生據《西班牙人在臺灣(1626-1642)》史料有以下觀察: 天啟6年(1626)西班牙人占領雞籠(和平島)時,即見到島上已有漢人聚落與市集。西班牙人占領雞籠(和平島)之後,漢人聚落依然存在,並未離開。據西班牙人描述,當時漢人聚落「巴利安」(Parián)就在西班牙人所建的薩爾瓦多堡的後面。 由此可知漢人在西班牙人來到之前就已經有聚落與市集,而且是在大雞籠嶼(即社寮島,今稱和平島)上,位在後來興建聖薩爾瓦多城的後方,之後發展成為Parián(巴利安,或稱「澗內」)。 另外從廟宇的建立也可以來判斷。相傳明代有漢人船隻在大雞籠嶼避風,媽祖顯靈要留下,因此建造茅屋以供奉之,這是北台灣最早成立的媽祖廟,傳說萬曆年間曾有李欽差送來御賜「海波不揚」匾額,(註2) 現雖已不存,但時間與雞籠被明朝納入海防範圍的時間相呼應,所以或可推論此廟至遲在萬曆晚期就已建立,而有媽祖廟就可能有漢人聚落圍繞。同時和平島出土的克拉克瓷、安平壺與青花瓷等出口商品也支持這個推論,因為有海上貿易就會有祈求航海平安的需求。(註3) 信仰媽祖的閩南海商船員在各地留下媽祖顯靈的傳說甚至建廟這是有可能的,但萬曆御賜匾額這件事就當時的環境可能性應該不高,因為明朝官方的海神是玄天上帝,媽祖只是民間信仰,而且當時的雞籠也非明帝國的轄內範圍,媽祖信仰在台灣開始被重視要到清康熙時代施琅征台之後。 由於明鄭時期是以玄天上帝為海上守護神,且忽略在閩粵兩省信徒頗多之媽祖信仰,此一疏漏,遂為清軍所乘,利用民眾信仰媽祖之心理,對明鄭官民發動心戰攻勢。而此一謀略運用,是由清水師提督萬正色開其端,施琅總其成。 (註4)

或許萬曆賜匾只是傳說,但建茅屋供奉可能為真,如其興建年代確為萬曆,對於台灣媽祖信仰歷史應該是非常重要的,因為被稱為台灣最早的媽祖廟,澎湖馬公的大天后宮最早出現於文獻也是在萬曆年間。但研究台灣媽祖信仰的論著卻極少提及本廟: 雖然清代以台南府城為中心而可能對北台灣不夠瞭解,但和平島這座媽祖廟的始建仍然缺乏明確文獻。直到清乾隆12年(1747年)各宗族集資遷建為「大雞籠港口天后宮」後才較廣為人所知。由於媽祖在明代還只是天妃,康熙23年(1684)才封為「天后」,(註6) 因此若被稱為「天后宮」就不可能是明代。根據和平島天后宮廟方提供內政部全國寺院宮廟的調查資料也顯示其沿革。 原名大雞籠港口天后宮,創建於清乾隆十二年(公元 1747 年),主祀媽祖,媽祖本尊傳於明萬曆年間(公元 1573 年至 1620 年)。海盜船行泊於社寮,明崇禎年間(公元 1628 年至 1644 年),華南貨船入泊於社寮;船上媽祖意駐社寮,住民築草寮於城背尾一地奉祀。雍正以降,媽祖恭為民間主神,乾隆十二年各姓宗族遷選面西南對媽祖婆印,建大雞籠港口天后宮。 此處稱「船上媽祖意駐社寮」指的是明崇禎年間,「築草寮於城背尾」指的是該媽祖廟位於聖薩爾瓦多城後方,這與《西班牙人在臺灣(1626-1642)》對漢人聚落位置的敘述吻合。「大基隆港口天后宮」則是乾隆12年遷建之後的名稱,符合當時媽祖已封「天后」的事實。早期媽祖廟多鄰碼頭海岸興建,但社寮天后宮幾經遷建現在週遭完全被民房包圍,已看不到海岸了。

|