|

|

哆囉滿黃金

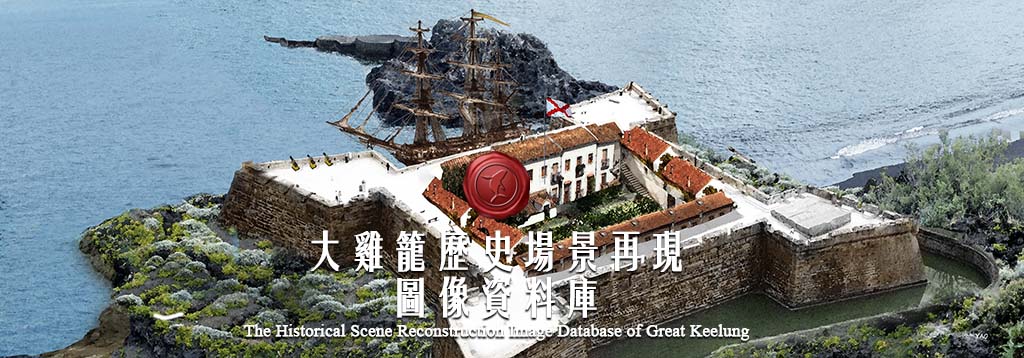

(圖說1) 西班牙人登陸哆囉滿(今花蓮立霧溪口),依傳統先由教士帶領以天主教禮儀祝聖。臺灣東部當年陸路很難通行,大多搭船循海路抵達,西班牙人佔領聖老楞左灣(今蘇澳)以便做為前往哆囉滿的前進基地。

其實西班牙人覬覦蘭陽平原尤其是蘇澳海灣已久,因為由馬尼拉開往日本的船隻若順著黑潮一定會經過這兒,需要可以避風休息整補的港灣,這次終於找到藉口。其次是巴賽人多年來往蘭陽平原與花蓮交易帶回的黃金,讓台灣東部產金的傳言一直存在,這樣的誘惑讓西班牙人很積極地想要控制台灣的北部與東部。

西班牙人在1632年藉口船難事件出兵征討噶瑪蘭族之後佔領蘭陽平原設立「噶瑪蘭省」(Cabaran),將蘇澳以北的海灣命名為「Santa Catalina」(聖加大利納,即蘭陽灣),蘇澳港附近則命名為「San Lorenzo」(聖老楞佐,土著稱Catinunum)。不過由繪於1626年「福爾摩沙島西班牙人港口誌」的地圖來看,當時已經標明了「Santa Catalina」,卻未標明「San Lorenzo」,可見「Santa Catalina」名稱的出現早於1632年。(註1)

西班牙人雖然設立「噶瑪蘭省」但並無常設的行政統治機構,但教會已來此地設立教堂,讓當時蘭陽平原諸番社紛紛歸順西班牙人。另外為了探勘金礦,雞籠守將加羅買於1634 年率領軍隊再次進入蘭陽平原。(註2)

西班牙人與荷蘭人對於台灣的爭奪,除了眾所周知貿易據點與航路外的原因外,對於黃金的想像也是重點之一。

16世紀末雞籠已經有日本人從事採金工作。(註3) 17世紀時西方航海家有日本是「銀島」,接近日本的大小琉球為「金島」的傳言。1599年英國航海業者向伊莉莎白女王提呈「請准航海貿易特許」案之陳述中將「銀島日本」與「黃金之島,大小琉球」(The Golden islands of the Great and Small Lequeos)並列。(註4) 東方「金銀島」的傳說引起許多冒險家的發財夢。

許多資料顯示西班牙人對於台灣產金之瞭解具備豐富知識,前面提到那位與西班牙人合作的日本人天主教徒喜左衛門就承認在台灣定居的30餘年中曾親赴哆囉滿產金地五﹑六次之多,所以他後來在荷蘭人佔領雞籠時也被荷蘭東印度公司所重用。(註5)

1627年馬尼拉派出的一艘補給船在哆囉滿靠岸想要尋找黃金,登岸的人全部為Patibur原住民所殺。1935-1936年之間,日本人山本義信在擢其黎溪口左岸魯雞恩社採金時,發掘出200多具遺骸,雜有棒金、金簪、粗金絲、加工用具、土器、陶器等物出土,無疑是殉難於採金之死者。礦界人士認為其死亡年代應在約250年至300年前,應該是採金的西班牙人。(註6) 可惜的是這些出土的遺物當時沒有經過專業考古的發掘調查,到後來人骨不存以致無從驗證其種族,連黃金製品也在二戰末期因搬遷而遺失。(註7)

這艘補給船是私人船隻,船主Cristóbal de Carvajal(加法哈),他後來擔任西班牙駐淡水的最後一任指揮官,並在1641年荷蘭的第一次攻擊行動中因出城偵察敵情被原住民捕獲而遭殺害。(註8)

黃金的誘惑讓淘金客冒著生命危險也要一試。1632年西班牙人Domingo Agular (阿葵拉)來哆囉滿淘金,他說:

荷蘭人出兵佔領雞籠,其目的之一也是想控制北台灣以便尋找金礦,荷蘭人的報告中也提到阿葵拉:

西班牙人與荷蘭人都知道巴賽人與東部番社交易並帶回黃金,東部產金是合理的推測,只是無論是西班牙人或是荷蘭人終其統治期間都不能發掘到真正的金礦,另一方面當地原住民的兇悍殘酷也是阻撓探金隊伍的重要原因。但他們不知道最大的金礦就在離雞籠咫尺之處的九份與金瓜石。

西班牙人是為了獲得貿易與航海的據點而來佔領雞籠,也因為這個目的不彰而放棄離開,這是比較為人熟知的,但是我們比較忽略黃金的部份,事實上對於台灣產金的想像是支持西班牙人佔領雞籠的重要理由之一,佔領期間曾多次派出隊伍到哆囉滿探金,但由於原住民的阻撓,始終未能發現,最後只得放棄。其實最大的金礦金瓜石就在西班牙人的控制範圍內,卻失之交臂。荷蘭取代西班牙後同樣熱中於探金,也依然沒有結果,直到日本殖民統治時期金瓜石黃金才大量開採並盡入日本人之手。如果西班牙人在台灣金礦開採順利,就算在對中國與日本的貿易上無法產生效益,但至少有黃金的收入,馬尼拉或許不至於這麼快就放棄雞籠,歷史可能就會改寫。

|